Otra de las cuestiones a la que tampoco hemos dedicado demasiado es la relación entre marxismo y derecho. Y hablar de marxismo y derecho es hablar de Evgeni Pašukanis. A continuación os compartimos el trabajo de Lina Fernanda Buchely-Ibarra y su introducción al mismo:

«El artículo presenta una reflexión teórica en torno a un diálogo poco explorado dentro de los cánones de lectura de la filosofía del derecho: los vínculos entre Hans Kelsen y Evgeni B. Pašukanis. La reflexión se desarrolla en torno al análisis riguroso de dos de los textos canónicos de estos autores, La teoría comunista del derecho y del Estado y Teoría pura del derecho y tiene como objetivo principal visibilizar las articulaciones concretas que la teoría jurídica del segundo mitad del siglo XX presentaba en el contexto de la Guerra Fría. En general, se presentará la argumentación realizada por Pašukanis en el texto La teoría comunista del derecho y del Estado como una respuesta al planteamiento de la forma jurídica como categoría lógico-deductiva, abstracta y neutral principalmente descrita en Teoría pura del derecho de Kelsen. El artículo concluye con la derrota de Kelsen, como deidad occidental, a manos del autor soviético, para intentar tal vez revitalizar la crítica ideológica propuesta del otro lado de la Cortina de Hierro dentro de nuestros propios contextos».

Salud. A. Olivé

________________________________________________________________

KELSEN Y PAŠUKANIS: LOS DIÁLOGOS DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA CORTINA DE HIERRO

Lina Fernanda Buchely-Ibarra

Introducción

El siguiente escrito presenta una lectura articulada del texto de Evgeni Pašukanis con la teoría de Hans Kelsen. La aproximación al diálogo entre los dos autores tendrá el siguiente trayecto: Primero, me dedicaré a exponer las principales tesis del argumento de Pašukanis, teniendo como eje articulador su crítica a la forma jurídica como herramienta de clase. En este sentido, haré una paráfrasis de la aproximación de Pašukanis, característica del marxismo ortodoxo, como crítica ideológica al sistema legal concebido desde el “normativismo”; lo anterior implica que me detendré en la explicación del derecho como superestructura; el fetichismo de la forma jurídica y de la mercancía; el fenómeno de la historicidad de la forma jurídica como artefacto burgués propio del capitalismo económico; el carácter ideológico de toda construcción jurídica y, finalmente, la aproximación al derecho y al Estado como violencia de la clase dominante sobre la clase trabajadora. Implícita dentro de esta aproximación estará la propuesta kelseniana, que inicia el proyecto de la “depuración” del derecho de la moral y la naturaleza con la pretensión primordial de la neutralidad, autonomía e independencia de la forma normativa dentro de los sistemas jurídicos dinámicos.

Posteriormente y como apuesta interpretativa del texto, me aproximaré a la crítica kelseniana reproducida en el texto La teoría comunista del derecho y del Estado como una respuesta insuficiente y malentendida de la crítica de Pašukanis. En general, la respuesta de Kelsen será presentada como un monólogo autista, que anula el potencial crítico de Pašukanis al forzarlo a responder las mismas preguntas que Kelsen se realiza para neutralizar y purificar la ciencia jurídica de la aparición del proyecto realista, considerado contaminante en la inclusión de métodos exógenos a la ciencia legal y fundamentaciones éticas del derecho para efectos de la definición del mismo.

El fin del derech o y del Estado: la crítica marxista ortodoxa

El argumento principal de Pašukanis radica en la lectura del derecho como instrumento ideológico del capitalismo. En ese escenario, las formas jurídicas entendidas en su aproximación kelseniana –abstractas, neutrales, y sobre todo indiferentes al contenido–, son la herramienta legal de la burguesía para legitimar la opresión de la clase trabajadora en un sistema de capitales. Con la utilización del verbo “legitimar”, me estoy refiriendo específicamente a la operación en la que la burguesía naturaliza, invisibiliza, normaliza o “lava” una situación evidente de desigualdad material frente a los medios de producción, por medio de una fachada liberal de equivalencia y justicia entre sujetos de derechos entendidos como abstracciones de humanidad.1

En este sentido, la forma jurídica como dispositivo ideológico tiene el siguiente poder: X > Y, siendo X el capitalista dueño de los medios de producción, que explota a Y, trabajador, al pagarle menos de lo que vale el producto de su trabajo y acumular el excedente a manera de riqueza (plusvalía), es leído por efectos directos de las formas jurídicas como X = Y, siendo X y Y sujetos universales, abstractos y propietarios en potencia (uno de los medios de producción y otro de la mano de obra), que pueden transar en igualdad de condiciones para maximizar su beneficio dentro de un escenario de mercado autorregulado, justo y esencialmente libre.2

La naturalización de las desigualdades mediante las formas jurídicas es pues un efecto del potencial ideológico del derecho. Así, la forma jurídica es el dispositivo mediante el cual la dominación de clase, representada en la opresión del proletariado, es perpetrada por la burguesía sin que la estructura de la lucha (epifenómeno) pueda alternarse.

Para sostener su planteamiento, Pašukanis se encarga de “historiar” la categoría de la forma jurídica, evidenciado como la aparente indiferencia al contenido del planteamiento kelseniano, esconde un trayecto particularísimo que configura al derecho y al Estado como meros productos burgueses, inexistentes por fuera de la realidad misma del capitalismo como sistema económico. Abordaré el desarrollo de este planteamiento en cuatro pasos fundamentales: A. La aproximación al derecho como superestructura. B. La historicidad de la forma jurídica como jeroglífico burgués. C. El fetichismo de la forma/mercancía. D. El Derecho y el Estado como violencia de clase.

La aproximación al derecho como superestructura

Dentro del materialismo histórico, Pašukanis asume una aproximación al derecho como superestructura típica del marxismo ortodoxo. Con la utilización de esta categoría, el autor quiere referirse esencialmente al plano jurídico como un reflejo necesario de las relaciones económicas de producción, que no pueden alterarse en ningún sentido y, por el contrario, se reproducen mediante los dispositivos ideológicos. Al respecto, Pašukanis dice: “Cuando la relación económica se realiza simultáneamente con la relación jurídica, es en la mayoría de los casos el aspecto económico el que aparece como actual en los sujetos que participan de esta relación, mientras que el elemento jurídico permanece en el segundo plano y únicamente se nos muestra con claridad en situaciones excepcionales (el proceso, la controversia sobre el derecho)”.3 Así “…La superestructura jurídica es una consecuencia de la superestructura política. Marx mismo, (…) subraya que las relaciones de propiedad que constituyen el estrato fundamental, más profundo, de la superestructura jurídica, se encuentran en contacto tan estrecho con las bases, que aparecen como “las mismas relaciones de producción expresadas en el lenguaje jurídico”.4

Lo dicho hasta acá permite reconocer entonces dos rasgos esenciales en la teoría de Pašukanis: a) La legalidad es un vehículo de las élites para universalizar su proyecto ideológico, y en tanto ello, es una típica herramienta burguesa, y b) el derecho es mera superestructura, y como tal, lo único que hace es reproducir los esquemas de desigualdad en el dominio de los esquemas productivos del plano económico.

La historicidad de la forma jurídica como jeroglífico burgués

La mayor parte del texto de Pašukanis está dedicado a evidenciar la profunda particularidad de la forma jurídica kelseniana. Su planteamiento tiene un rasgo característico: formular la existencia de un “Estado de derecho burgués” como una tautología retórica. No existe derecho por fuera de la realidad misma del capitalismo, y en ese sentido, historiar la categoría implica reconocer la inexistencia epistemológica del derecho y del Estado por fuera de la lógica liberal.5

El análisis anterior resulta importante en términos de evidenciar una “historicidad de los discursos jurídicos”. Ello no solo implica evidenciar el trayecto contingente de las narrativas que se producen dentro de la “teoría jurídica”, sino que también habla particularmente del modo en que la historia es constitutiva del discurso mismo del derecho. No se trata solamente de mostrar cómo una narrativa precisa (la del capitalismo) es universalizada al omitir sus rasgos económicos y políticos propios; se trata de asumir una apuesta teórica concreta en la que los discursos tengan su propio carácter histórico constitutivo (la teoría del derecho solo como una creación burguesa). La palabra “historicidad” está entonces escrita como una condición en la que una “práctica” no podría existir sin la sedimentación de las convenciones mediante las cuales produjo su significado; el derecho y el Estado no podrían existir entonces sino dentro de la lógica de producción propia de la economía de mercado.

En este sentido, Pašukanis formula la historicidad de la forma jurídica en los siguientes términos:

El sujeto jurídico y los esquemas basados en él se derivan de la absoluta necesidad de las condiciones de la economía mercantil-monetaria.6

Las formas jurídicas expresan solo un aspecto de la existencia de un sujeto histórico determinado: la sociedad burguesa productora de mercancías.7

Solo en el contexto de la producción [capitalista] las normas jurídicas toman sentido.8

La desaparición de las formas del derecho burgués implica la desaparición del derecho como tal.9

Existe un paralelismo entre la evolución del pensamiento jurídico y el económico. La coincidencia en la aparición del derecho natural y la economía política burguesa no es en lo absoluto una coincidencia.10

El derecho es una forma mistificada de una relación social específica.11

¿Dónde es necesario buscar esta relación social sui géneris de la que la forma jurídica es un reflejo necesario? Es precisamente la relación existente entre poseedores y mercancías.12

La relación de explotación opera formalmente como la relación entre dos propietarios de mercancías independientes e iguales, de los cuales uno, el propietario, vende su fuerza de trabajo, y el otro, capitalista, compra esta; el poder político de esta clase puede revestir la forma de un poder público.13

La crítica marxista que realiza Pašukanis al derecho tiene entonces un contenido preciso. El desarrollo teórico y conceptual que se ha construido en torno a la forma jurídica como elemento del sistema legal autónomo, es una mera herramienta ideológica de la burguesía que construye la ficción de igualdad liberal que vela la verdadera la estructura de opresión de clase.

El fetichismo de la forma/mercancía

Pašukanis plantea esta relación en los siguientes términos: “La conexión social, productiva, se presenta en dos formas incoherentes: como valor de la mercancía y como capacidad del hombre de ser sujeto de derechos. […] Si desde el punto de vista económico la cosa domina al hombre porque, como mercancía, objetiva en sí una relación social que no depende del hombre, desde el punto de vista jurídico el hombre domina la cosa porque, como su poseedor y su propietario, se convierte en mera encarnación de un abstracto e impersonal sujeto de derechos, un puro producto de las relaciones sociales”.14

Pašukanis asimila los efectos de las formas jurídicas con el planteamiento marxista del fetichismo de las mercancías. El “fetiche” se refiere a la aproximación a determinado objeto con características simbólicas diferentes a las que físicamente pueden otorgársele. En este sentido, la mercancía cosificada tiene el poder místico de condensar las relaciones de producción de sujetos desarticulados en la larga cadena de producción económica y vincularlos de esta manera en una sincrética y materializada relación que se transa como unidad frente al valor de uso/cambio de la mercancía.15

La norma jurídica tiene el mismo poder místico. Su unidad condensa relaciones de poder entre sujetos atomizados y dislocados en el espacio jurídico y simula la existencia de una relación jurídica entre sujetos materialmente equivalentes. Pašukanis dice: “La forma del dominio que asume la forma del derecho subjetivo es un fenómeno social inherente al individuo del mismo modo que el valor, otro fenómeno social, y está adscrito a la cosa, producto del trabajo. El fetichismo de la mercancía se completa con el fetichismo jurídico”.16

El Derecho y el Estado como violencia de clase

La teoría de Kelsen plantea la existencia de un aparato coactivo externo al derecho como sustento de la existencia del sistema de normas con contenido de sanción. Pese a la alusión al aparato de coerción, la norma jurídica como forma kelseniana sigue apareciendo como una estructura impersonal y abstracta.

Dentro de su lectura ideológica, Pašukanis asegura que el planteamiento del sistema coactivo como fundamento exógeno del sistema normativo, esconde la existencia del Estado y del derecho como violencia de clase. En ese sentido, la aproximación burguesa a la explicación del Estado lo reproduce como un árbitro imparcial entre intereses en pugna bajo la estructura dominación-opresión. Pašukanis le apuesta a decir que el Estado existe solo como herramienta de lucha de la clase dominante sobre la oprimida, y que su existencia es consustancial al sistema de capitales, al igual que el derecho.

Si el derecho y el Estado son formas de violencia de la clase opresora, tiene que haber una fachada ideológica que cobije exteriormente su verdadero alcance. Pašukanis hace las siguientes referencias a esta aproximación: “El poder de la organización de clase adquiere su más alta representación en el Estado”.17 “El poder del Estado naturalmente cae en la clase política más fuerte, que gracias a él se convierte también en la clase política dominante […] Detrás de todas estas controversias se oculta una única y fundamental cuestión: ¿por qué [después de la aparición del Estado burgués] la dominación de clase no continúa siendo lo que es, a saber, la sumisión de una parte de la población a la otra? ¿Por qué reviste la formación de un poder estatal oficial, o lo que es lo mismo, por qué el aparato de coacción estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante? ¿Por qué se separa aquel de esta última y reviste la forma de un aparato de poder público impersonal separado de la sociedad? No podemos contentarnos con la explicación según la cual le conviene a la clase dominante elegir una pantalla ideológica y ocultar su dominación de clase detrás de la mampara del Estado”.18 […] “[…] Por esto, en una sociedad de poseedores de mercancías y en el interior de los límites del acto de cambio, la función de la coacción no puede aparecer como una función social, abstracta e impersonal […] la función de la coacción es ejercer la violencia de clase”.19

Las respuestas de Kelsen

Kelsen inicia su respuesta a las críticas de Pašukanis de la siguiente forma:

Pašukanis dirige su crítica, desde el punto de vista de un marxista ortodoxo, contra la teoría normativa del derecho, que define el derecho como un sistema de normas, y especialmente a la llamada teoría pura del derecho, aunque precisamente la teoría pura del derecho, mucho antes de Pašukanis, trató de purificar la ciencia tradicional del derecho de sus elementos ideológicos. El resultado paradójico del intento de Pašukanis es que se apodera de algunos elementos verdaderamente ideológicos de la teoría burguesa, a fin de desacreditar el derecho burgués, al cual –como de costumbre– confunde con una teoría ideológica de ese derecho.20

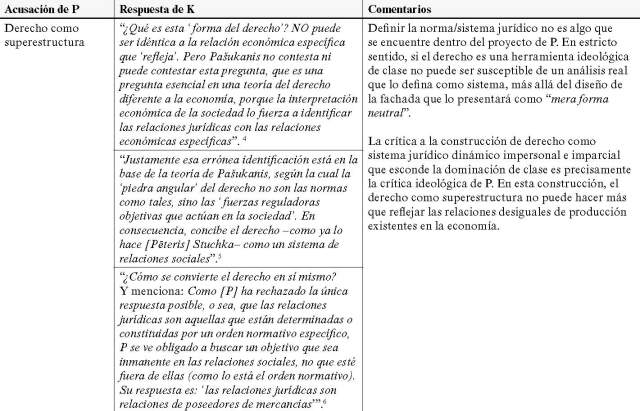

He dicho antes que la respuesta de Kelsen a la argumentación planteada por Pašukanis resulta “autista”. En general, el análisis propuesto por Kelsen de las acusaciones de Pašukanis no se desarrolla en el mismo plano teórico planteado por el autor soviético. Por el contrario y como ya he anunciado, Kelsen está en exceso preocupado por defender su teoría como la “ciencia correcta del derecho”, y rescatar el sistema normativo como construcción analítica indiferente a los contenidos. Kelsen muestra entonces una ansiedad teórica que lo lleva a romper el diálogo con Pašukanis. Principalmente, Kelsen parece no responder la utilización del derecho en la crítica ideológica (derecho como instrumento) y limitar las réplicas de la teoría marxista dentro de su propia aproximación positivista (derecho como fin en sí mismo). Su limitado poder de reacción puede leerse en la compresión de cuatro puntos concretos:

1. Kelsen desconoce el argumento ideológico o insiste en la discusión en torno a la construcción del derecho como sistema (derecho como fin en sí mismo) e invisibiliza el contenido instrumental de la crítica (derecho como herramienta de clase). Kelsen replica a Pašukanis utilizando el argumento analítico que critica su “construcción” del derecho como poco científica –al reclamar para sí la aproximación original a la “depuración ideológica del derecho”–, porque lee a Pašukanis en un sentido equivocado: aquel que cree que la crítica marxista está tratando de formular una ciencia del derecho más correcta que la desarrollada en el proyecto positivista, y lo está haciendo mediante la acusación de “burguesa” o ideológica al planteamiento kelseniano. Esto, además, le genera una ansiedad concreta en torno a la “contaminación malintencionada” de su “depurada” teoría.

2. Dentro de la lectura de la discusión anterior, para responder a Pašukanis, Kelsen utiliza categorías propias de su construcción normativa: validez, eficacia mínima del sistema, dinámica jurídica. En ese sentido, Kelsen se encapsula en su proyecto científico: ve la aproximación de Pašukanis como un intento por “plantear un derecho económico, cuya validez se encuentre en el esquema de producción” y, por tanto, replica con su argumento de “contaminación”, que le impide establecer el diálogo en el plano histórico: el proyecto de Pašukanis no es nunca el planteamiento de un derecho “científicamente más correcto” basado en la descripción de las relaciones materiales –tal como lee Kelsen–, sino un estatuto político de destrucción del derecho como proyecto político, dado que es “una herramienta de la burguesía”.

3. Como desconoce la naturaleza de la crítica, las réplicas que Kelsen establece a las discusiones planteadas por Pašukanis se realizan desde el interior del derecho, entendido como “sistema”. En ese sentido, Kelsen se desespera e insiste en la equivocación lógica de equiparar el sistema económico con el jurídico y la dificultad de formular un aparato legal dinámico y depurado, utilizando como fuente los elementos materiales de la realidad histórica.

4. El tránsito anterior lleva a Kelsen a la manifestación de incomprensión extrema: acusar a Pašukanis de plantear una teoría “comunista del derecho” (inexistente en absoluto dentro del planteamiento) también “burguesa”.

El siguiente cuadro presenta algunos momentos del texto de Kelsen en los que se evidencia la ansiedad mencionada en el párrafo anterior. Para comprensión del lector, las citas de Kelsen van a organizarse en una matriz que da cuenta de las principales acusaciones de Pašukanis y las contrasta con las respuestas inconducentes de Kelsen (todas las negrillas están fuera del original).

1. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 149 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

2. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 137 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

3. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 143 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

4. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 136 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

5. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 133 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

6. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 133 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

7. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 132 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

8. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 74-76 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

Tal como puede analizarse puntualmente, Kelsen evade la respuesta a las dos principales críticas marxistas: el derecho como superestructura y la forma jurídica como herramienta ideológica. En su lugar, Kelsen juzga las críticas de Pašukanis asimilando el proyecto soviético al suyo: se enfoca en debatir el mismo proyecto de purificación que estableció con el realismo jurídico, concentrándose en la configuración del derecho como un sistema dinámico indiferente al contenido y directamente derivado de una ciencia del derecho positiva. En esta interpretación, Kelsen resulta capturado entonces por la reacción realista y parece paralizarse frente a las críticas diferentes a esta aproximación.

La consecuencia de ver al “realismo como enemigo universal” puede radicar en la neutralización extrema de la crítica ideológica al derecho, y su imposibilidad teórica de establecer un diálogo real frente a las críticas marxistas de Pašukanis. En ningún sentido, el proyecto crítico de Pašukanis puede responderse con las mismas expectativas positivistas de configuración del derecho como sistema.

Conclusiones

El carácter inconexo del diálogo entre Pašukanis y Kelsen que ha evidenciado la anterior reflexión muestra cuán inmune resulta el imaginario jurídico frente a las implicaciones materiales que tienen los acuerdos legales. Aún hoy pensamos que el derecho es un sistema esencialmente neutro y escindible de la realidad, que no tiene nada qué ver en la manera en que se construyen los sujetos y menos aún en la forma en que estos se posicionan dentro del universo social; tampoco estamos dispuestos a aceptar que el derecho tiene mucho qué ver en cómo se distribuyen distintos recursos y capitales sociales entre las diferentes identidades, creadas también por el derecho. Quizá evidenciar la sordera de Kelsen frente a las críticas ideológicas de Pašukanis ayude a movilizar la conciencia frente al “virus crítico”, o al menos a desestabilizar en parte algunos de nuestros más queridos apegos liberales.

Notas

1. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 102 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

2. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 102 (Monografía Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

3 Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 45 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

4 Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 76 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

5 Utilizo aquí el término liberalismo como la antípoda conceptual de las teorías de izquierda [estructuradas en torno al patrón marxista]. A lo que aludo cuando me refiero al liberalismo –que denota la teoría política Liberal con L mayúscula– es a una tradición de pensamiento concreto heredera de las posturas contractualistas, construidas en torno al esquema transaccional de poder-derechos. La cesión de derechos y libertades de los individuos (entendidos como sujetos universales) al eje de poder (Estado-Leviatán) será la base de la gobernanza pública. La dación de derechos tiene unas particularidades concretas. Primero, la cesión de poderes es una herramienta eficaz para limitar el poder, que adicionalmente y dentro de su patrón liberal, va a ejercerse funcional y separadamente. Segundo, los derechos son herramientas de transacción básicas, porque pueden conocerse por medio de ejercicios racionales, y resultan universales, inherentes e inmutables. Tercero y vitalmente, los derechos construyen los escenarios de convivencia social. La cesión frente al Estado implica delimitar la esfera de acción entre el individuo y la sociedad civil, y entre el individuo y el Estado, para conciliar de esta manera la tensión permanente entre libertad natural y necesidad de convivencia. Pero la exposición política no agota el Liberalismo. El ejercicio de las libertades tiene un correlato económico concreto que articula el ejercicio de la carta de derechos liberal con el modelo capitalista. El límite político al poder sirve adicionalmente al patrón autorregulado del mercado. Las libertades políticas permiten la acción instrumental de la maximización racional de beneficios. Liberalismo político y capitalismo económico van a hacer parte de una ecuación fundida ya dentro del consumo académico que ve en la una y en la otra la misma cosa. En ese escenario, hay –al menos– dos razones por las cuales la izquierda contemporánea abdica del liberalismo. Primero, porque sus categorías se han normalizado y naturalizado, lo cual ha invisibilizado las alternativas políticas existentes. Lo liberal se expone ahora con un extraño tufillo a lo necesario, lo bondadoso, lo prudente y lo único. Segundo, porque el sistema liberal perpetúa –tras la fachada de lo natural y lo necesario– un statu quo construido en contra de los grupos subalternos, para cuyo análisis y promoción resulta deficiente la aproximación universal e individualista de los sujetos planteada por el liberalismo. Duncan Kennedy, Thoughts on Coherence, Social Values and National Tradition in Private Law, en The Politics of a European Civil Code (Martijn K. Hesselink, ed., Kluwer Law International, Amsterdam, 2006).

6. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 33 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

7. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 57 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

8. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 35 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

9. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 46 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

10. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 56 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

11. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 64 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

12. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 68 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

13. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 120 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

14. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 96 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

15. Sobre esto, Pašukanis agrega: “La sociedad capitalista es, ante todo, una sociedad de poseedores de mercancías. Esto significa que las relaciones sociales entre los hombres en el proceso de producción revisten una forma cosificada en los productos del trabajo que se relacionan entre sí como valores. La mercancía es un objeto en el que la concreta multiplicidad de las propiedades útiles se convierte solamente en una simple envoltura cósica de la propiedad abstracta del valor, que se manifiesta como la capacidad de cambiarse por otros mercancías en una cantidad determinada”. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 95 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

16. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 99 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

17. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 100 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

18. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 118-119 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

19. Evgeni B. Pašukanis, Teoría general del derecho y del marxismo, 122 (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

20. Hans Kelsen, Teoría comunista del derecho y del Estado, 131 (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

Bibliografía

Libros

Kelsen, Hans, Teoría Comunista del Derecho y del Estado (Emecé Editores, Buenos Aires, 1958).

Pašukanis, Evgeni, Teoría general del derecho y del marxismo (Labor Universitaria, Barcelona, 1976).

Contribuciones en obras colectivas

Kennedy, Duncan, Thoughts on Coherence, Social Values and National Tradition in Private Law, en The Politics of a European Civil Code (Martijn K. Hesselink, ed., Kluwer Law International, Amsterdam, 2006).

Reblogueó esto en licconsuegray comentado:

Que buen estudio comparativo…